Восприятие жизни и смерти. Ацтекские мифы и христианство в Мексике

ОКТАВИО ПАС (Мексика) — поэт, прозаик, переводчик, один из выдающихся современных писателей испаноязычных стран. Был послом Мексики в Индии, преподавал в ряде университетов, в частности в Кембриджском (Англия), — профессор по курсу латиноамериканских исследований. Опубликовал несколько поэтических сборников. Наибольшей известностью среди них пользуется книга «Свобода — под честное слово».

Любое, пусть даже краткое, соприкосновение с жизнью мексиканского народа показывает, что под западными формами его нынешнего бытия по сей день сохраняются древние верования и обычаи. Эти древние останки прошлого свидетельствуют о великой жизненности культур, существовавших до испанского завоевания.

После открытий археологов и историков эти древние общества уже нельзя рассматривать как племена диких и примитивных дикарей. Они и их прошлое вызывают чувство восхищения, будят в нас любопытство, подчас даже вселяют ужас, но мы должны признать, что перед испанцами, прибывшими в Мексику в те далекие времена, предстали уже сложившиеся и высокоразвитые цивилизации.

Месоамерика — то есть ядро, из которого впоследствии сложилась Новая Испания, — включала центральные и южные области современной Мексики и часть Центральной Америки.

Последние века можно в целом охарактеризовать как историю непрерывных столкновений между охотниками, приходившими с севера (почти все они были из племени науата), и местным населением.

Последними в долину Мехико пришли ацтеки. Культурная эрозия, явившаяся результатом нашествия их предшественников, и утрата стимулов к развитию древних культур позволили им создать то, что Арнолд Тойнби называет «универсальной империей», основанной на наследии более древних культур.

Согласно Тойнби, испанцы только заменили ацтеков и путем политического синтеза устранили тенденции, несшие в себе угрозу распада месоамериканского мира.

«Все люди рождаются обездоленными, и истинное их состояние — сиротство, но особенно справедливо это для индейцев и бедняков Мексики», — говорит писатель Октавио Пае. Искусство мексиканских индейцев проникнуто глубоким чувством одиночества, и корни этого лежат в их ацтекском прошлом.

Фото – М. Бенци. Изд-во Шен, Париж.

По имеющимся описаниям, Месоамерика была однородной исторической областью, для которой были характерны постоянные факторы, общие для всех имевшихся там культур: сельское хозяйство, базировавшееся на выращивании кукурузы, ритуальный календарь, ритуальная игра в мяч, человеческие жертвоприношения, мифы о солнце и растениях и т. п. Считается, что все эти факторы имеют южное происхождение и восприняты в разное время пришельцами с севера.

Если допустить, что это так, то месоамериканская культура — это результат слияния различных воспринятых культур, в дальнейшем развитых и систематизированных кочевыми племенами.

Однако при всем своеобразии каждой из этих культур очевидно, что все они, в результате их упадка или ослабления, стояли на грани поглощения культурой империи ацтеков, которая в свою очередь была наследием цивилизаций Центрального Плато.

Вся жизнь этих обществ была насыщена религией. Государство ацтеков было одновременно военным и теократическим. Поэтому политическому объединению предшествовало объединение религиозное.

До испанского завоевания каждый город поклонялся богам, которые становились все более одинаковыми; имена этих богов были разными, но форма поклонения им была почти идентичной.

Боги земли, растений и плодородия, как, например, бог Тлалок, и боги — воины небесные, подобные Тескатлипоке, Уицилопочтли и Мексоатлю, принадлежали к одному и тому же культу.

Самым характерным для религии ацтеков эпохи конкисты были постоянные теологические споры, реформировавшие, систематизировавшие и объединявшие различные верования как свои собственные, так и других племен.

Эта систематизация, адаптация и реформы, проводимые кастой жрецов, отражают процесс наслоений, характерный также для религиозной архитектуры. Подобно тому как пирамиды ацтеков часто скрывают под собой более древние строения, эта теологическая унификация только поверхностно повлияла на сознание ацтеков, не затрагивая глубокие пласты первоначальных верований.

Такая ситуация как бы предвосхищала введение католицизма, который также является религией, «наложенной» на первоначальную и все еще существующую религиозную основу. Таким образом, все было подготовлено для испанского господства.

Завоевание Мексики было бы необъяснимым без этих предшествовавших явлений. В приходе испанцев народы, жившие под властью ацтеков, как бы увидели свое освобождение. Различные города-государства объединялись с конкистадорами и с безразличием, если не сказать с радостью, наблюдали за падением своих соперников, особенно самого сильного — Теночтитлана.

Но ни политические таланты испанского завоевателя Кортеса, ни превосходящая техника испанцев и предательство вассалов и союзников не смогли бы погубить империю ацтеков, если бы неожиданно не проявились присущие ей внутренняя слабость и неуверенность, которые заставили ацтеков отступить и сдаться.

Когда император ацтеков Монтесума открыл ворота Теночтитлана перед испанцами и приветствовал Кортеса подарками, ацтеки уже проиграли битву. Их последнее сопротивление было чем-то вроде самоубийства, о чем мы можем судить по имеющимся описаниям этого грандиозного и исключительного по своему характеру события.

Почему сдался Монтесума? Почему он был под таким сильным впечатлением от испанцев, что испытал нечто вроде головокружительного озарения, которое без преувеличения можно назвать священным трепетом? Было ли это эйфорией самоубийцы, стоящего на краю пропасти? Так или иначе, но боги покинули его.

То великое предательство, с которого начинается история Мексики, было совершено не индейцами Тласкалана или Монтесумой и его сторонниками, оно было совершено богами. Ни один народ не чувствовал себя столь беспомощным перед лицом зловещих предзнаменований, пророчеств и предупреждений о приближающемся конце.

Индейский облик христианства

В Мексике испанский католицизм столь неразрывно слился с местными религиозными верованиями, что ныне подчас просто невозможно отделить языческих богов от христианских святых, а ритуалы доколумбовой эпохи — от католических обрядов. Мексиканские изображения Христа, например, напоминают как некоторых ацтекских богов, так и страдающего Христа в произведениях испанского религиозного искусства (4). Такое же смешение языческих и христианских элементов обнаруживается и в отправлении некоторых религиозных культов, например, у индейцев яки, живущих на северо-западе Мексики (их история прослеживается далеко в глубь веков — к доколумбовым временам). Во время страстной недели эти индейцы разыгрывают сцены из «страстей господних», в которых в то же время оживают обряды, восходящие к языческому прошлому. Любопытная особенность таких представлений — славословие Иуды (этот обряд совершается ряжеными, которые называются «чапайекас», то есть «длинноносые»). На этих страницах показаны сцены из празднеств страстной недели у индейцев яки: по улицам селения проносят украшенные цветами «носилки Христа» (1), внутри них — деревянные фетиши и чучела животных; ритуальные маски «чапайекас», водруженные на деревянные мечи (2); два индейца-яки, вооруженные луками, в почетном караул у статуи Христа (3); «шествие воинов» по церковной площади воскрешает в памяти длительную и ожесточенную борьбу этого индейского племени за независимость (5).

Фото – М. Бенци. Изд-во Шен, Париж.

|

|

|

| (1) | (2) | (3) |

|

|

|

| (4) | (5) |

Мы не сможем понять значения этих предзнаменований и предсказаний для индейцев, если оставим без внимания их циклическую концепцию времени. Так же как и для многих других народов и цивилизаций, время для ацтеков не было пустой, абстрактной мерой, оно было скорее чем-то конкретным — силой или веществом или жидкостью, постоянно находящейся в обращении. Отсюда возникала необходимость ритуалов и жертв, чтобы утвердить значение того или иного года или века.

Однако время, или, выражаясь более точно, каждый период времени, не было только чем-то живущим, что родилось, выросло, склонилось к закату и снова возродилось. Оно являло собой повторяющуюся последовательность: кончался один период времени и возвращался другой.

Прибытие испанцев, по крайней мере поначалу, было понято Монтесумой не столько как внешняя угроза, сколько как внутреннее завершение одного космического периода и начало другого. Боги ушли, так как их время истекло, но вместе с этим возвратилось и другое время, другие боги и другая эра.

Завоевание Мексики является историческим событием, связанным со многими весьма различными обстоятельствами. Но то, что мне представляется наиболее значимым — самоубийство народа ацтеков, — часто забывается.

Часть ацтекского народа отчаялась и попыталась ужиться с захватчиками, другая часть, которую все предали, не видела надежды на спасение и предпочла смерть. Само по себе присутствие испанцев вызвало раскол общества ацтеков, раскол, согласующийся с дуализмом их богов, их религиозной системой и их высшими кастами.

Религия ацтеков, как и у всех народов-завоевателей, была религией солнца. Все религиозные чаяния и воинственные цели ацтеков были сосредоточены вокруг культа солнца, ибо бог солнца был источником жизни, он был богом-птицей, проникающим через все туманы и утверждающим себя в центре неба, подобно тому как армия завоевателей останавливается в центре поля сражения.

Но боги не были простым воплощением природы. Они также воплощали волю и устремления общества, которое обожествляло самое себя в этих богах.

То, что желание умереть восторжествовало, свидетельствует о том, что ацтеки неожиданно утратили видение своего предназначения. Последний император ацтеков, Куаухтемок, сражался, понимая, что будет побежден. Трагичность его борьбы заключается в этом смелом внутреннем приятии поражения.

Представляется, что драматизм сознания того, что все вокруг — даже боги — погибло, преобладает в мексиканской истории. Куаухтемок и его народ погибли в одиночестве, покинутые своими друзьями, своими союзниками, своими вассалами и своими богами. Они умерли как бы осиротевшими.

Падение общества ацтеков ускорило распад всего мира индейцев. Все составлявшие его народы охватил тот же ужас, который почти всегда выражался в том, что они как зачарованные смирялись со смертью. Немногие документы производят такое драматическое впечатление, как некоторые дошедшие до нас свидетельства об этой катастрофе. Вот цитата из книги «Чилам Балам де Чумайель», описывающая страдания народа майя: «Пришли светлобородые и бледнолицые люди, сыновья солнца. О, как мы опечалились, когда они пришли!.. С высока разит палка белого человека, и она будет разить повсюду... Слова нашего бога Хунаб-Ку будут словами скорби, когда слова бога Неба снизойдут и распространятся по земле». И далее: «Людей будут вешать, а из рук белого человека будут сверкать молнии. Бедствия войны сокрушат наших братьев, и после великого пришествия христианства от нас потребуют дани, и будут установлены семь заповедей, и тяжелый труд и нищета будут царить на земле».

Мексиканец глубоко религиозен и по-настоящему чувствует божественное. Но кто его бог? Древние боги земли или Христос?

...могила героя, ставшая колыбелью народа

Во многих случаях католицизм лишь наслаивается на древние космогонические верования. В следующем отрывке, написанном Хуаном Пересом Холоте, индейцем из племени чамула в Южной Мексике, дается описание образа Христа в церкви его деревни и объясняется, что значит Христос для него и его народа:

«В этом гробу лежит сеньор Сан-Мануэль; его также называют сеньором Сан-Сальвадором или сеньором Сан-Матео. Он помогает людям и животным. Мы молимся ему и просим его, чтобы он оберегал нас дома, на дорогах и в полях. Другое тело на кресте — это также сеньор Сан-Матео; он показывает нам, как он умер на кресте, чтобы научить нас уважать бога... До того как родился Сан-Мануэль, солнце было холодным, как луна, а на земле жили пукухес, которые пожирали людей. Только после рождения бога-ребенка, сеньора Сан-Сальвадора, сына Мадонны, стало теплеть солнце».

Этот рассказ, взятый из книги «Хуан Перес Холоте, автобиография индейца из племени чамула» и записанный с его слов антропологом Рикардо Посасом, свидетельствует как о победе одной религии над другой, так и о неискоренимости туземных мифов. До рождения Христа Солнце - Око божие — не давало тепла. Солнце — атрибут божества.

В основе жизненной силы докортесовских мифов лежит различие между христианскими и туземными концепциями. Христос спас мир, так как искупил грехи мексиканцев и смыл пятно первородного греха. Бог же ацтеков Кецалькоатль был не столько искупителем, сколько возродителем.

Среди индейцев понятие греха до сих пор связывается со здоровьем или болезнью, личными, общественными и космическими. Христианин стремится спасти «индивидуальную» душу, не связанную с обществом и телом. Христианство осуждает

этот мир, в то время как индеец считает личное спасение частью спасения общества и мироздания.

В современной Мексике отсутствует особое поклонение богу-отцу в троице. Это в лучшем случае весьма неопределенный образ. С другой стороны, глубоко почитается Христос как сын господень, молодой бог и прежде всего как искупитель, принесший себя в жертву.

В деревенских церквах много изображений Иисуса — на кресте или с телом покрытым терниями и ранами, — в которых откровенный реализм испанцев сочетается с трагическим символизмом индейцев. С одной стороны, раны — это цветы, обещающие воскрешение, а с другой —они вещают о том, что жизнь — это печальная маска смерти.

На первый взгляд представляется, что постоянство культа бога-сына можно объяснить как наследие доиспанских религий.

Когда прибыли испанцы, почти все великие мужские божества, за исключением древнего бога Тлалока, которого изображали одновременно как ребенка и как старца, были сыновьями божьими, подобно Ксипе, богу молодого зерна, и Уицилопочтли, «воину с юга».

Может быть, уместно вспомнить, что легенда о рождений Уицилопочтли имеет много общего с рождением Христа: он также был зачат непорочно, божественным вестником также была птица (уронившая перо на колени богине Земли Коатликуэ); младенец Уицилопочтли тоже вынужден был скрываться от преследований мифического Ирода.

Вместе с тем было бы ошибочным объяснять приверженность мексиканцев культу Христа этими аналогиями, так же как и считать эту приверженность простым пережитком культа сыновей-богов.

Мексиканец поклоняется истекающему кровью и униженному Христу, подвергшемуся избиению солдатами и осужденному судьями, ибо он видит в нем свой собственный образ.

И здесь невольно вспоминается Куаухтемок, свергнутый молодой император ацтеков, преданный пыткам и убитый Кортесом.

Имя Куаухтемок означает «падающий орел». Этот молодой мексиканский вождь пришел к власти в начале осады Мехико-Теночтитлана, когда ацтеков покинули их боги, вассалы и союзники.

Даже его отношения с женщиной соответствуют прототипу молодого героя, который одновременно является сыном и любовником богини. Лопес Веларде написал, что Куаухтемок вышел навстречу Кортесу, чтобы принести последнюю жертву, символически отрешенный от богини — изваяния тела императрицы. Он описывается и как ребенок, и в то же время как воин.

Ступени времени

Величественная пирамида в Теотиуакане (к северу от столицы Мексики) до недавнего времени была скрыта нагромождениями каменных глыб, землей и растительностью. Крупный религиозный центр древней Мексики, Теотиуакан пришел в упадок задолго до появления конкистадоров в Америке.

Фото – Ж. Фрон, Париж.

Однако героический цикл не завершается смертью: павшего героя ожидает воскрешение. Не удивительно поэтому, что для большинства мексиканцев Куаухтемок предстает в образе «молодого старца» и имя его связывается с основанием Мехико — могилой героя, ставшей колыбелью народа. В этом заключается диалектика мифа, и Куаухтемок — скорее мифологический образ, чем историческое лицо.

Здесь возникает и новый элемент — аналогия, которая превращает к историю в подлинную поэму, ждущую своего завершения: место захоронения Куаухтемока неизвестно. Тайна места его захоронения глубоко волнует нас, мексиканцев. Обнаружить ее означало бы вернуться к истокам нашего происхождения, духовно воссоединиться с нашими предками, вырваться из одиночества. Это было бы подлинным воскрешением.

Если же задать вопрос об отношении мексиканцев к третьей фигуре этой триады — об отношении к богоматери, то ответ будет не однозначным. Известно, что центральным моментом мексиканского католицизма является культ святой Девы Гвадалупанской. Она прежде всего индейская богиня-девственница. Далее, местом ее явления индейцу Хуану Диего был холм, на котором ранее помещалось святилище, посвященное святой Тонайцин, «святой матери», богине плодородия ацтеков.

«Донья Малинче» и святая Дева Гвадалупанская

Образ доньи Малинче (или, как ее еще называют, доньи Марины), индианки, ставшей любовницей предводителя конкистадоров Кортеса, часто используется как символ насильственного покорения Мексики испанцами. На рисунке внизу, который взят из рукописного «Кодекса Ацкатитлан», относящегося к первым годам испанского завоевания, она изображена справа от Кортеса, сопровождаемого испанскими солдатами и индейцами-носильщиками.

Культ святой Девы Гвадалупанской, распространенный по всей Мексике, включает и ряд элементов, сохранившихся еще с доиспанских времен. Связанное с этим культом предание говорит, например, что святая Дева явилась индейцу Хуану Диего на холме неподалеку от Мехико, который некогда был местом поклонения ацтекской богине плодородия Тонанцин. Индейцы и сейчас нередко называют святую Деву «Гвадалупанской Тонанцин». Внизу: верующие у переносной иконы святой Девы Гвадалупанской.

Фото – Национальная библиотека, Париж.

Фото – М. Бенци. Изд-во Шен, Париж.

Нам известно также, что испанское завоевание хронологически совпало с апогеем культа двух мужских божеств: Кецалькоатля, бога, приносившего себя в жертву, и Уицилопочтли, молодого бога-воина. Падение этих богов, которое для индейского мира олицетворяло конкисту, ибо это было концом их вселенского цикла и появлением новых божеств и царств, заставило верующих вернуться к древним женским божествам.

Нам известно также, что испанское завоевание хронологически совпало с апогеем культа двух мужских божеств: Кецалькоатля, бога, приносившего себя в жертву, и Уицилопочтли, молодого бога-воина. Падение этих богов, которое для индейского мира олицетворяло конкисту, ибо это было концом их вселенского цикла и появлением новых божеств и царств, заставило верующих вернуться к древним женским божествам.

Это явление — возврат в лоно матери, — так хорошо известное психологам, без сомнения, является одной из главных причин быстрого распространения популярности культа святой Девы. Индейские богини были богинями плодородия, что связывалось с космическими ритмами, циклами развития растений, сельскохозяйственными ритуалами. Католическая мадонна — это и мать (некоторые индейские паломники до сих пор называют ее Гвадалупанской Тонанцин), но ее основное предназначение — не обеспечивать плодородие земли, а давать приют обездоленным.

Все изменилось: верующие уже не думают о своих урожаях, а ищут утешение в объятиях матери. Дева Мария утешает бедных, поддерживает слабых, помогает отверженным, словом, это Мать сирот. Все люди рождаются обездоленными, и истинное их состояние — сиротство, но особенно справедливо это для индейцев и бедняков Мексики.

Образ Чингады. — матери, подвергшейся насилию, — возможно, восходит к испанскому завоеванию, которое, в сущности, также явилось насилием не только в историческом смысле, но и в физическом, так как испанцы не щадили индианок.

Символ этого насилия — донья Малинче, любовница Кортеса. Правда, она отдалась конкистадору добровольно, но он забыл и покинул ее, как только она прискучила ему. Донья Марина, как ее называли испанцы, стала воплощением индианок, которых завлекли и соблазнили испанцы. И как ребенок не может простить свою мать, которая бросает его, пустившись на поиски отца, мексиканский народ не может простить Ла Малинче ее предательства. Для нашего замкнутого, стоического и бесстрастного индейца она является воплощением распущенности (чингадо).

Куаухтемок и донья Марина являются поэтому двумя антагонистическими и в то же время дополняющими друг друга фигурами, и нет ничего удивительного в том, что мы преклоняемся перед молодым императором, сыном, принесенным в жертву, и проклинаем Ла Малинче. Вот почему так широко распространена презрительная кличка «малинчист» в отношении людей, развращенных иностранным влиянием.

Когда мы восклицаем «Да здравствует Мехико, дети чингады!», мы выражаем наше желание жить в стороне от внешнего мира и прежде всего без связи с нашим прошлым. Этим возгласом мы проклинаем наше происхождение и отвергаем наш гибридизм. Удивительное постоянство образов Кортеса и Ла Малинче в воображении мексиканцев означает, что они — нечто большее, чем просто исторические личности: они — символы внутреннего конфликта, который до сих пор не разрешен нами.

Отвергая Ла Малинче — мексиканскую Еву, — мексиканец отказывается от связи с прошлым, от своего происхождения и стремится жить в изоляции и одиночестве.

Мексиканец отвергает все свои традиции, все те нормы поведения, связи и тенденции, которые делают трудным разграничение между испанским и индейским. По этой причине испанский тезис о том, что все мы, за исключением Ла Малинче, происходим от Кортеса, признан лишь немногими экстремистами.

То же можно сказать и о пропаганде самобытности, поддерживаемой фанатиками-креолами и метисами, в то время как индейцы никогда не обращали на это ни малейшего внимания. Мексиканец не хочет быть ни индейцем, ни испанцем. Не хочет он быть и их потомком. Он отвергает их. Он утверждает себя не как человек смешанной крови, а скорее как нечто абстрактное: он просто человек. Он сын Несуществующего. Его начало лежит в нем самом.

Противопоставление жизни и смерти для древних мексиканцев не было таким абсолютным, как для нас. Жизнь переходила в смерть и наоборот. Смерть была не естественным концом жизни, а лишь одной из фаз бесконечного цикла. Жизнь, смерть и воскрешение были стадиями космического процесса, который продолжается постоянно.

У жизни не было более высокого предназначения, нежели переход в смерть, ее противоположность и дополнение, а смерть в свою очередь сама по себе не была концом: своей смертью человек утолял ненасытную жажду жизни. Жертвоприношения имели двойное предназначение: с одной стороны, человек участвовал в процессе сотворения, отдавая одновременно дань богам; с другой стороны, он был частью космической и социальной жизни, проистекавшей из первой.

Может быть, наиболее характерной чертой этой концепции является безличная сущность жертвоприношения. Поскольку жизнь не принадлежала самим людям, их смерть не имела личного значения.

Наши туземные предки не верили, что они сами распоряжаются своей смертью — так же как и своей жизнью в христианском понимании. Жизнь и смерть каждого человека были предначертаны от рождения; предначертаны были и его социальное положение, год, день и час его смерти. Ацтек не отвечал за свои действия, так же как и за свою смерть.

Пространство и время составляли единое целое. Для каждой точки пространства существовало особое «время», так же как и для всех наиважнейших явлений существовал некий центр, в котором все это становилось неподвижным и замыкалось. Для нас время и пространство лишь фон, на котором осуществляется наша жизнедеятельность, для ацтеков существовало столько же «временно-пространственных» отрезков, сколько возможных комбинаций в жреческом календаре, каждой из которых приписывалось определенное качественное значение, стоящее над волей человека.

Религия и судьба руководили их жизнью, подобно тому как наша жизнь находится в зависимости от морали и свободы. Мы живем под знаком свободы, и все, даже греческий фатализм и учение теологов о милости божьей, для нас неизменно предполагает выбор и борьбу, для них же проблема сводилась лишь к постижению неопределенной воли богов.

Появление католицизма в корне изменило это положение. Жертвоприношение и понятие спасения стали не коллективными, а личными. Воплощаясь в человеке, свобода приобрела черты гуманности. Для древних ацтеков самое важное было обеспечить непрерывность творения: жертвоприношение приносило не спасение в другом мире, а благо мирозданию. Кровью и смертью людей жизнь давалась не индивидууму, а всей вселенной. Для христиан же всегда важен индивидуум.

Оба мировосприятия, какими бы разными они ни были, имели общие черты: жизнь, будь то коллективная или индивидуальная, — это ожидание смерти, которая предвещает некую новую жизнь. Жизнь только тогда оправдывает себя и переходит из одной формы в другую, когда она переходит в смерть, сама же смерть — это переход к новой жизни.

Для христиан смерть — переход от одной жизни к другой; от земной к небесной. Для ацтеков — смерть наиболее полное участие в мироздании, в постоянном регенерировании творческих сил, которым угрожало угасание, если в жертву не будет принесена священная пища — кровь. Представляется, что в этих двух концепциях жизнь и смерть — это не что-то самостоятельное, а две стороны одной и той же реальности.

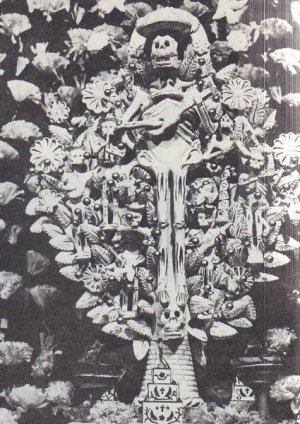

Мексиканцам, пожалуй, в большей мере, чем любому другому народу, присуще особое отношение к смерти: ее считают чем-то близким, знакомым, над ней подшучивают, ей поют серенады и вообще воспринимают ее с юмором, подчас даже несколько грубоватым. На этих страницах — несколько примеров такого свойственного мексиканцам своеобразно-юмористического отношения к смерти ( кое-кому подобный юмор может показаться мрачноватым, но сами мексиканцы воспринимают его вполне естественно): (2) ухмыляющаяся «маска смерти» на карнавале; (1 и 4) две группы скелетов-музыкантов; (3) череп из сахара (такими черепами мексиканцы угощают друг друга в день поминания всех святых; на лбу его пишут имя либо дарителя, либо одариваемого); (5) смерть — одна из излюбленных тем в творчестве известного мексиканского художника Хосе Гваделупе Посады (1851—1913). На этой гравюре скелет Дон-Кихота, восседающий на скелете Россинанта, хохоча, крушит скелеты былых врагов «благородного идальго».

|

|

|

| (1) Фото – Альмази, Париж. | (2) Фото – М. Бенци. Изд-во Шен, Париж. | (3) Фото – Музей Человека, Париж. |

|

|

|

| (4) Фото – Альмази, Париж. | (5) |